Wer noch nie ein Erdbeben erlebt hat, kann zur Kenntnis nehmen, wie diese alles verschlingende Erschütterung das Leben der Natur und der Menschen grundlegend verändert und die Erde als ein labiles und stets sich verwandelndes Gebilde aussehen lässt. Aber die existentielle Erfahrung, die das Denken und Fühlen prägt, vermittelt sich damit nicht. Esther Kinsky hat mit ihrem Roman „Rombo“ diese Erfahrung aufgesucht. Und Johannes Winter ist ihr lesend gefolgt.

„Rombo“ – welch ein Klang: im Italienischen das Geräusch, das ein Erdbeben ankündigt mit Donnern, Dröhnen, Grollen. Das bedrohliche Signal, bevor alles ins Wanken gerät und das Unheil hereinbricht. Wie im norditalienischen Friaul, 1976, zweimal im gleichen Jahr. Plötzlich war es da, wie ein Gewitter, mit Tod und Zerstörung, als hätte sich eine kontinentale Erdplatte mit der Hitze der Hölle verschworen.

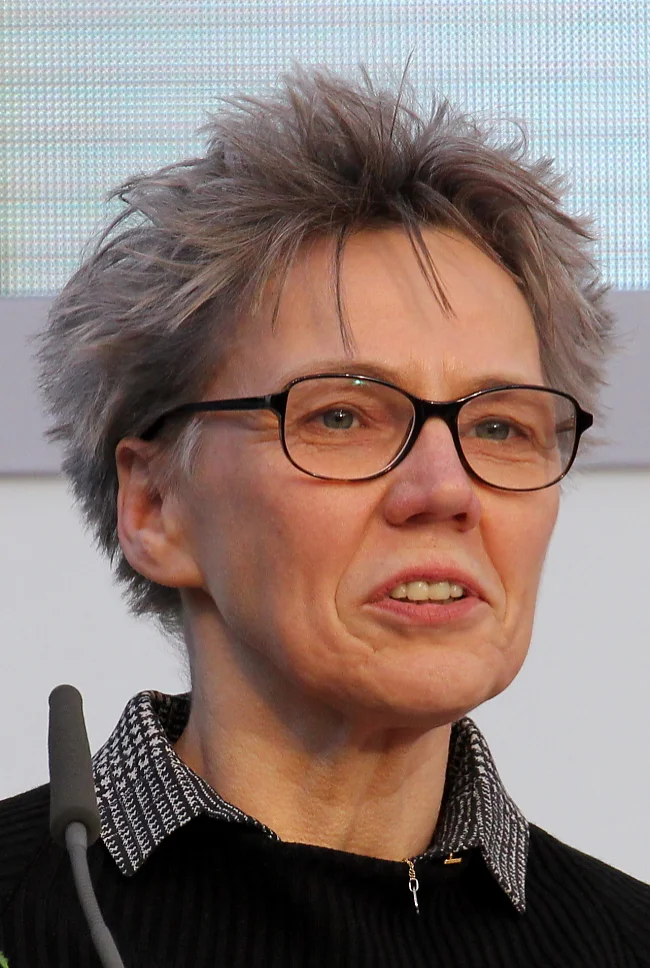

Esther Kinsky hat nachgehört, Jahrzehnte später. Da war der Vorhang längst gefallen. Sie machte sich daran, ihn zu lüften, ging nicht nur auf Menschen zu, sondern suchte auch Land und Boden, Berg und Tal, Fluss und Acker, Pflanzen und Tiere zum Sprechen zu bringen, die Natur der Landschaft. Sie achtet den O-Ton, er ist ihr Schatz, das Material, das sie formt. Kinsky hört Menschen zu, sie lässt sich von ihnen erzählen, Menschen, die sich, Alter und Vergessen eingeschlossen, erinnern – oder nicht. Ob sie Anselmo oder Mara, Lina oder Gigi, Olga oder Toni heißen. Anselmo, der von der Erinnerung meint, sie folge einem wie ein Schatten überallhin.

Mehr als ein Menschenalter nach dem Unglück klaubte Kinsky zusammen, was das Gedächtnis – noch immer vom Beben geknebelt – hergab: vom Weggehen aus der Armut, von enttäuschter Rückkehr. Sie fand ein Foto, das in einer Stube hing und zerstört wurde. Dem die Zuneigung der Hausbewohner zu einem notdürftig zusammengeflickten Weiterleben verhalf, so daß es zur Reliquie wurde.

Esther Kinsky beobachtet die Fauna, hat ein Ohr für Vögel, ihre Stimmen, welche, nachgeahmt, lebendig werden, für stumme Schlangen oder schlaue Ziegen, die Kuh der armen Leute. Für die Tierwelt im und ums Dorf, der die Menschen, Zeugen jener Ereignisse, das kommende Unheil abhorchen. Sie hat Augen für die Flora, für den Wald, für Pflanzen und Blüten, protokolliert mal botanisierend, mal lyrisch. Sie ist der vielstimmigen Topografie des Gebirges erlegen, dem Massiv des Monte Canin, Gipfel der Julischen Alpen, Grenzgebiet zu Slowenien. Der Roman ist auch eine Liebeserklärung ans Friaul, ihr Zuhause.

„Die Erdstöße hielten noch Tage an. Manchmal fiel etwas um im Haus, immer kam wieder Mörtel und Putz von der Decke. Alles hat nach Staub geschmeckt (…) Schreckensnachrichten. Wie viele Tote. Wie viele Trümmer (…) Vermisste, Verletzte, Verrücktgewordene.“

Darstellerisches Prinzip ist die Episode. Menschen werden zum Sprechen gebracht, ihre Erinnerungen gleich Verschüttetem gehoben: wie Olga, die sich noch an ihren Jubel über die Alpini entsinnt, die Soldaten, die als Helfer und Retter kamen.

Was die Katastrophe aus den Menschen machte? „Die seismischen Stöße (…) spalteten Leben und Landschaft in ein Vorher und ein Nachher. Das Vorher wurde Gegenstand von Erinnerungen, Erzählungen, dem steten Schichten und Überwehen mit Worten. Man stritt über die Formen der Felsen, den Lauf der Bäche, die von Muren niedergewalzten Bäume. Über den Verbleib von Gegenständen, die Anordnung der Dinge im Haus, das Schicksal der Tiere.

Jeder solcher Streit war der Versuch, sich zu orientieren, sich durch den Schutt von Mauerwerk, Mörtel, Balkensplittern und zerbrochenem Geschirr einen Weg zu bahnen, um die Welt wieder neu zu verstehen. Neu anzusetzen mit dem Bewohnen eines Ortes. Mit der Erinnerung.“

Der entnehmen sie, wie sie entschieden, was damals, als – Ausbund von Ausgeliefertsein – der Boden unter den Füßen wankte, eine gute, was keine gute Idee war zu handeln oder es zu lassen. Wie sie den Folgen des Chaos, das als höhere Gewalt daherkam, begegneten oder sich ihnen zu entzogen. Was sie meinten, tun zu müs-sen, um der ärgsten Not zu wiederstehen. Wieviel Freiheit zu wählen Todesangst überhaupt gibt. Bis zur vermeintlichen Gewißheit, wer sich in den Stunden, Tagen, Monaten danach bewährt, wer versagt hatte.

Ob es ihnen lästig war, gar Unbehagen verursachte, noch einmal, die versunkene Panik aufwühlend, befragt zu werden? Nach einem Schrecken, den sie dem Naturereignis verdankten, welches aus der Landgemeinde per Überdosis ein Kollektiv machte, das nicht vergessen kann. Jedenfalls war es nicht allein Hilflosigkeit angesichts übermächtiger Naturgewalten, es war auch die Uneigennützigkeit den Nachbarn gegenüber: der soziale Kitt, der das Gedenken an die Toten einschließt.

Die Sprache des Romans ist den Dörflern abgelauscht, wie sie sich, nachdenklich, bedächtig mit versunkener Todesangst ausgesöhnt haben. Mit Genauigkeit und Geduld geben sie wieder, was ihnen widerfuhr. Sich so und nicht anders auszudrücken, wie es ihnen gegeben ist in Worten und Sätzen, keine andere Sprache könnte ihrem Leid näher sein. Unverseucht vom Geschwätz aus Medienkehlen. Dies ist die Klangfarbe, die Güte des Textes, nicht ohne Humor, der seinen Humus in der Kargheit des Landes findet.

Esther Kinsky zitiert nicht, sie hat ihre Sprache der Welt zwischen Dorf und Feld, Wald und Gebirge, zwischen Haus und Hof und Fabrik anverwandelt. Einer Gegend, die geschlagen wurde, hingerichtet, die bedeckt war von Trümmern und Schutt, vom alles durchdringendem Staub – Überresten des Bebens, das abrufbar in den Köpfen weiterlebt, dem man zu trotzen gelernt hat, im mühsam eroberten Alltag, die Sense dengelnd und wetzend.

Weise Worte vernimmt die Autorin in den Wohnstuben: Die Landschaft vergisst nicht, was ihr zugestoßen ist. In ihr gedeiht das Unglück, Streit und Kummer. Die Menschen hüten ihr Vieh besser als ihre Kinder – Vieh nämlich gebe Nahrung, Kinder nähmen sie.

Am Ende belegt das Unvergessliche, wie Ahnungen zu Signalen werden können: das Einmalige verdoppelte sich. Ein zweites Beben erschütterte die Region in jenem Jahr 1976, dessen Geschehnisse zu Redundanz verführen. Nach dem Mai der September. Gerade Aufgebautes stürzte ein. Bäche und Flüsse traten über die Ufer. Wieder Trümmer, wieder klebte der Gestank der Verwesung an den Überlebenden.

Ein Stück Zeitgeschichte, welche die Autorin bewog, sich ihr nicht nur mit einem ersten Blick zu nähern, um sie bloßzulegen. Sie nutzt den Abstand zum Geschehen als Möglichkeit, aus den Worten, aus den Redensarten das Vergangene zu destillieren, das nicht vergeht. Worum es Esther Kinsky geht, klingt wie ein politisches Programm: „Erinnern als Aufgabe“.

Von Gigi, zuhause unter dem Monte Canin, hat sie Worte für das Geschehen, die literarischer nicht sein könnten: „Ein Erdbeben ist (…), als bewege sich etwas Gewaltiges im Traum. Oder als wäre einem Riesen nicht wohl im Schlaf. Und das Erwachen ist eine neue Ordnung der Dinge in der Welt. Da wird der Mensch mit seinem Leben so klein wie der kleinste Stein im Fluss.“

Vielleicht eine Metapher für das, was wir Anthropozän zu nennen uns angewöhnt haben: die Gegenwart, eine menschengemachte Epoche, und ihre Verwüstungen.

Letzte Änderung: 27.09.2023 | Erstellt am: 27.09.2023

Esther Kinsky Rombo

Roman

267 S., geb.

ISBN-13: 9783518430576

Suhrkamp Verlag, Berlin 2022

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.