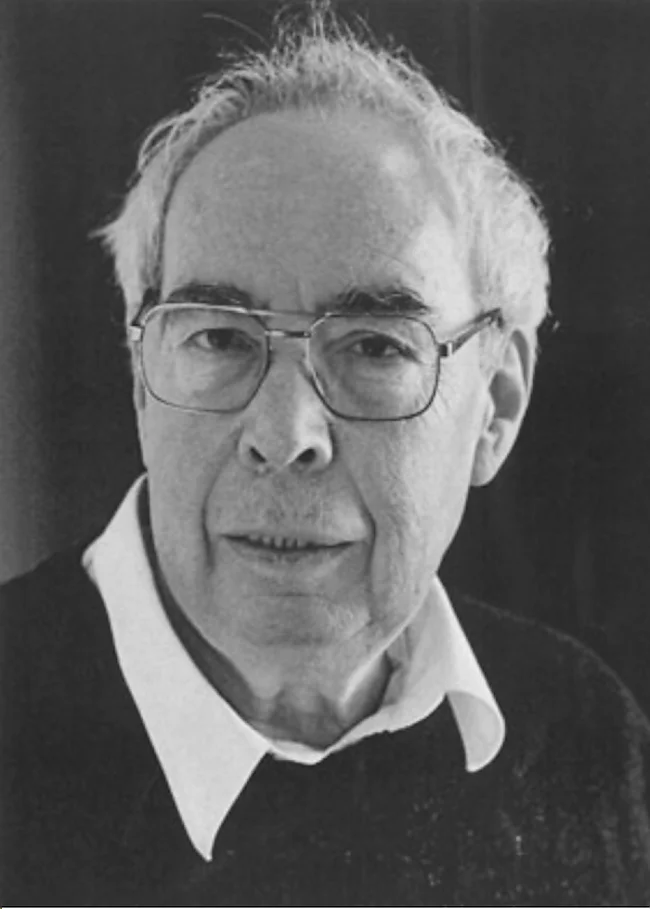

Unter den Literaturwissenschaftlern gehörte Volker Klotz zu denjenigen Autoren, die schreiben konnten. Und aus seinen Büchern, seinen Texten springen den Lesenden das profunde Wissen, die uneingeschränkte Neugier und die Lust an der Sprache entgegen. Thomas Rothschild hat dem Kollegen, der Ende Mai gestorben ist, eine Trauerrede geschrieben, die die eigensinnige Persönlichkeit des literarischen Aufklärers aufscheinen lässt.

Volker Klotz war vierzig, als wir uns kennenlernten. Über die Zeit davor, über seine Kindheit und Jugend weiß ich nur, was er gelegentlich, eher beiläufig, erwähnt hat: die katholische Sozialisation, etwa das Sakrament der Ohrenbeichte, die Konzeption von Schuld im Katholizismus oder die kannibalistische Vorstellung, dass man mit der Hostie den Leib Christi einnehme, über die er meist ironisch, aber ohne den Eifer vieler Renegaten sprach; die Jahre bei Walter Höllerer in Westberlin, wohin der Assistent des gemeinsamen Lehrers Kurt May den Darmstädter mitgenommen hatte, und den Freundeskreis von Originalen in Berlin und aus der Gegend zwischen Darmstadt und Frankfurt, mit denen ihn nicht nur fachliche Interessen, sondern auch ein Lebensstil und Unternehmungslust verbanden.

Eigentlich wollte Volker Klotz zum Theater, und er hat auch tatsächlich wiederholt als Dramaturg oder als Regisseur an Inszenierungen in Wien und mehreren deutschen Städten mitgewirkt. Aus dem Berufswunsch ist allerdings nichts geworden. Sein eigentliches Betätigungsfeld fand Volker Klotz in der akademischen Forschung und Lehre. Nebenbei hat er in den Anfangsjahren als Kritiker vor allem der „Frankfurter Rundschau“ seiner Leidenschaft gefrönt.

Als wir an der Universität Stuttgart aufeinander trafen – Klotz hatte kurz davor ein Jahr als Gastprofessor in Stockholm verbracht – und ich zu einem Mitarbeiter des eben Berufenen wurde, bot er mir innerhalb weniger Tage das Du an, sprach mich aber nie mit dem Vornamen an und wollte auch selbst nicht mit Vornamen angesprochen werden. So kam es zu der kuriosen Situation, die Klotz selbst verwunderlich fand, dass wir Kollegen, die dem Lehrstuhl Klotz zugeordnet waren, den „Chef“ duzten, einander aber siezten.

Mit der Abteilung Neuere Deutsche Literaturwissenschaft II – Volker Klotz wurde nicht müde, auf den Unsinn dieser Benennung hinzuweisen, da ja nicht die Wissenschaft, sondern die Literatur neu war – befand er sich in der Nachbarschaft zunächst von Fritz Martini, später von Heinz Schlaffer. Zusammen mit den Philosophen Max Bense und Robert Spaemann, den Linguisten Klaus Baumgärtner und Christian Rohrer, dem Historiker Eberhard Jäckel, dem Politikwissenschaftler Martin Greiffenhagen oder dem Kunsthistoriker Herwarth Röttgen sorgten sie dafür, dass die Stuttgarter Universität im Schatten von Heidelberg, Tübingen und Freiburg, später auch Konstanz nicht nur als technische wahrgenommen wurde.

Volker Klotz hatte von Anfang an mit dem Typus des deutschen Ordinarius, wie er vor 1968 und bald danach wieder die Universitäten beherrschte und beherrscht, nichts gemeinsam. Nie wäre es ihm eingefallen, sich bei einer Lehrveranstaltung vertreten oder Fußnoten für seine Veröffentlichungen von anderen einsetzen zu lassen. Niemals hat er eine Vorlesung, ein Seminar, eine Sprechstunde zugunsten einer Tagung ausfallen lassen. Dieser rigide Anspruch an sich selbst hat auch uns Mitarbeiter geprägt. Wir hätten uns einfach geschämt, hinter dem Vorbild des Lehrstuhlinhabers zurückzubleiben. Und wenn ich doch mit Studenten während der Vorlesungszeit zu einem Filmfestival fuhr, war es für mich wie für Volker Klotz selbstverständlich, dass ich die ausgefallenen Lehrveranstaltungen nachholte.

Es war weniger das Pflichtbewusstsein, als die Auffassung von seiner Profession, was Volker Klotz so handeln ließ. Er besaß als Lehrer ein Berufsethos, das an den Hochschulen selten war und noch seltener geworden ist. Hinzu kam ein fast missionarischer Eifer, junge Menschen – nicht nur im Hörsaal – für Gegenstände zu begeistern, zu deren Verständnis zu befähigen, an denen er selbst Freude hatte. Volker Klotz hatte wenig Sympathien für Akademiker, die sich ihre Objekte unter dem Gesichtspunkt wählten, dass sie der Karriere dienten oder einen sogenannten „weißen Fleck“ füllten, der zwar keinen Menschen juckt, aber Drittmittel einbringt. Womit Klotz sich auch beschäftigt hat, was er auch gelehrt hat – immer war die pure Genusssucht der Antrieb.

Mit den Studienanfängern ging Klotz in den Zoo, um ihnen das Wesen von Gattungen nicht nur verbal zu erklären, sondern sinnlich erfahrbar zu machen. Zum Computer hatte er ein gestörtes Verhältnis. Eine Vorlesung mit dem Laptop wäre für ihn undenkbar gewesen. Er blieb, von einem Bein auf das andere trippelnd, der altmodischen Methode des Vortrags treu und lud sich lieber, zur Vermittlung von Dramentexten, Schauspieler vom nahen Staatstheater ein.

Volker Klotz reiste viel und gern, aber immer nur in der vorlesungsfreien Zeit und eingeschränkt durch Flugangst. Ob seine ausgeprägte Abneigung gegen die USA – wenn jemand von ihnen als Amerika sprach, pflegte er daran zu erinnern, dass zu dazu auch Lateinamerika gehört –, ob seine Aversion damit zusammen hing, dass sie für ihn unerreichbar waren, ob sie politische Gründe hatte, ob sie einem Bauchgefühl entsprach – wir wissen es nicht.

Wahrscheinlich kam alles zusammen. Im Gegensatz dazu fühlte er sich in späteren Jahren in Wien daheim, wo er die Studentenbude seiner jüngsten Tochter am multikulturellen Brunnenmarkt im proletarischen Ottakring nach deren Studienabschluss übernommen hatte.

Volker Klotz hatte, anders als viele Repräsentanten seines Metiers, in keinerlei Hinsicht auch nur den Anflug eines Snobs, weder in der Kleidung, noch in der Sprache, weder in seinen sozialen Verhaltensweisen, noch beim Essen. Von Standesdünkeln war er Welten entfernt. Er blühte auf, wenn er sich mit dem Wirt Meljanac von der stets nach verbranntem Fett riechenden Museum-Stube in der Hospitalstraße unterhielt, wo wir mittwochs unser „Arbeitsessen“ zelebrierten, Klotz nach dem rituellen Besuch der Toilette seine Pljeskavica bestellte und streng darauf achtete, dass wir nicht ins Anekdotische abschweiften, statt anstehende Probleme zu besprechen. Jenseits des Stuttgarter Kesselrands ästimierte Volker Klotz vorwiegend Autoren aus der Peripherie der Zunft: Peter von Matt, Wolfgang Schivelbusch, Helmut Lethen, den österreichischen Dramaturgen und Schnitzler-Experten Reinhard Urbach, auch den von Österreich in die DDR übersiedelten Musikwissenschaftler Georg Knepler. Unter den Kolleginnen und Kollegen im engeren Umkreis schätzte er besonders die aus dem schwedischen Exil nach Deutschland zurückgekehrte Käte Hamburger, die 95 Jahre alt wurde, und den fünfzig Jahre jüngeren Klaus Harro Hilzinger, den er für die sprachliche Präzision in seinen Stellungnahmen bei unserem Arbeitskreis „Work in Progress“ bewunderte und um die Begabung zur Systematik beneidete. Klotz hielt sich selbst nicht für einen Systematiker. Dabei hat er mit seiner Dissertation „Geschlossene und offene Form im Drama“ eine Systematik entworfen, die bis heute zum Grundwissen von Studenten der Literaturwissenschaft gehört. Das Buch wurde zur meistverkauften germanistischen Dissertation in Deutschland.

Volker Klotz wäre aber nicht, der er war, wenn er sich auf diesem Erfolg ausgeruht hätte. Seine Interessen waren zu vielfältig, seine Neugier war zu groß, als dass er sich nicht gelangweilt hätte, wenn er ein Leben lang „sein“ Feld bestellt hätte. Er hat im Lauf der Jahre über sämtliche Gattungen der Literatur geschrieben. „Die erzählte Stadt. Ein Sujet als Herausforderung des Romans“ war eine der ersten Untersuchungen zum Großstadtroman. Schon der Titel ist kennzeichnend für Klotz. Heute hieße so ein Buch wohl, gegen den Willen des Autors, „Das Narrativ der Stadt“. Zum Roman und zu dessen gemeinhin in der Literaturwissenschaft eher verschmähten trivialer Ausprägung kehrte Klotz in dem Buch „Abenteuer-Romane“ zurück. Einer kurzen Prosaform widmete er den Überblick über „Das europäische Kunstmärchen“. Zur Lyrik hat Klotz „Verskunst. Was ist, was kann ein lyrisches Gedicht?“ geschrieben. Zudem hat er Gedichte des DDR-Dichters Erich Arendt herausgegeben, den er zu Recht für unterbewertet oder genauer: im Westen ignoriert hielt. Überhaupt lagen seine Vorlieben quer zum Kanon. Grabbe und Kleist las er lieber als Goethe und Schiller, Werner Schwab lieber als Peter Handke, Eugène Sue, Karl May und Anna Seghers lieber als Jane Austen, Mörike und Wilhelm Busch lieber als Hölderlin, Filme mit Jacques Tati, Michel Simon, Lino Ventura oder Jean-Pierre Cassel sah er lieber als solche von Antonioni oder Tarkovski.

Für das Drama interessierte sich Volker Klotz schon als Student in seinem ersten Buch über den damals, im Kalten Krieg, politisch verdächtigen Bertolt Brecht. Es folgten zum Theater „Bühnenbriefe“, „Dramaturgie des Publikums“, „Radikaldramatik“ und das Standardwerk, an dem Klotz mehrere Jahre gearbeitet hat, „Operette. Portrait und Handbuch einer unerhörten Kunst“. Eine obskure Internetseite nennt Klotz mit Bezug auf dieses Buch wegen der Missachtung von Heinrich Bertés „Dreimäderlhaus“ einen „Alt-68er-Operettenguru“. Dieser feindselig gemeinte Titel hätte Klotz bestimmt gefallen. Der missionarische Eifer, von dem zuvor die Rede war, traf auf die Operette in besonderem Ausmaß zu. Volker Klotz liebte sie, jedenfalls einzelne Exemplare, und sah es als seine Aufgabe an, sie von ihrem bei Intellektuellen eher beschädigten Ruf zu befreien. Stundenlang spielte er Freiwilligen und Unfreiwilligen Aufnahmen von Operetten vor und wollte es nicht hinnehmen, wenn jemand vorsichtig erklärte, dass sie oder er dazu keinen Zugang habe. Zu den erwähnten Publikationen kamen unzählige Bücher und Aufsätze über zentrale und aparte Einzelprobleme, die hier nicht alle genannt werden können. Als Beispiel seien die Fragen angeführt, die sich Klotz unter anderem in dem Buch mit dem für Klotz typischen langen und dadurch aussagekräftigen Titel „Gegenstand als Gegenspieler. Widersacher auf der Bühne: Dinge, Briefe, aber auch Barbiere“ stellt: Welche Funktion kommt dem Gegenstand im ernsten Bühnenstück – etwa Desdemonas Taschentuch in „Othello“ oder dem Messer in „Woyzeck“ – und welche kommt ihm im heiteren Bühnenstück – etwa der Perücke im „Talisman“ oder der Hose in Sternheims gleichnamiger Komödie – zu?

Für Volker Klotz war nichts selbstverständlich, und das war es auch, was er seinen Studenten beibringen wollte: dass sie nichts als gegeben hinnehmen, dass sie alles hinterfragen sollten. Wenn jemand das Wort „natürlich“ gebrauchte, fragte Klotz ihn: „Was ist daran natürlich? Was hat es mit Natur zu tun?“ Er legte, bei sich selbst und bei anderen, größten Wert auf die Genauigkeit des Ausdrucks und wendete sich mahnend oder spöttisch gegen jede verschwurbelte Phrase, gegen jeden uneigentlichen Begriff, der nur dazu diente, sich an der Anstrengung akkuraten Denkens und Schreibens vorbeizumogeln. Seine eigenen Texte schrieb er wieder und wieder um, skrupulös um den Stil ebenso besorgt wie um den Inhalt.

Nicht alle Studentinnen und Studenten liebten Volker Klotz. Manchen war er wohl auch unheimlich. Seine umfangreichen Glossen zu schriftlichen Arbeiten, seine detaillierte Kritik bei mündlichen Analysen in Seminaren, Doktorandenkolloquien oder Prüfungen, Resultate seiner ernsthaften Einlassung auf sein Gegenüber, verlangten ja auch Arbeit ab – und sei es in Form bloßen Denkens. Bequemer ist auch für den Studenten der bequeme Lehrer. Für Volker Klotz hatten bis zuletzt drei Kategorien unverzichtbare Bedeutung, die aus der Mode gekommen sind: Anstand, Zivilcourage und Prinzipientreue. Mit den Studenten ging er auf die Straße, als diese, in Anspielung auf den damaligen baden-württembergischen Kultusminister, skandierten „Heute bleibt die Küche kalt, der Hahn kommt in den Wienerwald“. Die Zerschlagung Jugoslawien hielt er für einen Fehler. Wie seinen Freund Günter Grass, empörte es ihn, dass der Westen sich die DDR als Schnäppchen einverleibt hatte, ohne dass das Versprechen einer Verfassung eingelöst wurde. Das ist keineswegs selbstverständlich in einer Umgebung, in der ein prominenter Vorläufer in der Professorenschaft Franz Josef Strauß unterstützt und ein Nachfolger Monografien über Hindenburg und Alfred Dregger verfasst hat. Die kompromisslose Haltung von Volker Klotz, die sich hochschulpolitisch wie allgemeinpolitisch der pragmatischen Anpassung verweigert, hat ihm bei den Taktierern und Konformisten nicht unbedingt Freunde gemacht.

Volker Klotz war ein Virtuose dessen, was man im Englischen „Practical Jokes“ nennt. Er ließ keine Gelegenheit zur politischen und alltäglichen Provokation aus, erfreute sich mit Unschuldsmiene, wenn er gegen den allgemeinen Konsens verstoßen konnte. Gerne fragte er jemanden, dem er gerade vorgestellt wurde, nach seiner Blutgruppe. Und ein angeblicher Zahnarztstuhl im Dienstzimmer des Linguisten Gerhard Nickel, von dem ich nicht weiß, ob er tatsächlich existiert hat oder nur der Fantasie von Volker Klotz entsprungen ist, regte ihn zu skurrilen Erzählungen an. An die Stelle des gängigen Wissenschaftsjargons setzte Klotz in seinen Büchern und Aufsätzen eine Sprache, die mit ihrem Gegenstand, der Literatur, zweierlei gemeinsam hat: Ästhetik und Eleganz, auch Witz. Er liebte das Spiel mit Mehrdeutigkeiten, die figura etymologica, nahm die Sprache beim Wort. Diese Lust an der – nicht nur sprachlichen – Komik schlägt sich auch in seinen Publikationen nieder, am augenfälligsten in dem in zahllosen Programmheften zitierten Buch „Bürgerliches Lachtheater“.

Die Produktivität hat bei Volker Klotz nicht nachgelassen. Mit der Erfahrung, die er mit herausragenden Zeitgenossen wie dem Regisseur Peter Stein oder dem Dramatiker Franz Xaver Kroetz teilte, der Erfahrung von Bedeutungsverlust, konnte er nicht so gut umgehen. Es ist ja in der Tat demütigend, dass ein Autor, dessen Bücher über Jahrzehnte zu den Höhepunkten der Fachliteratur zählten, bei Kleinverlagen hausieren muss, um veröffentlicht zu werden. Aber das ist die Folge von Mechanismen, die gerade Volker Klotz gut kannte und benannt hat. Den zunehmenden Abbau von Demokratie an den Hochschulen, von Errungenschaften der 68er-Revolte hat er nach seiner Emeritierung nur noch von außen beobachtet und, zuletzt in „Scheu vorm Artefakt? Abenteuer eines kunstbedachten Gambusinos und Wanderpredigers“, kommentiert. Volker Klotz blieb trotz mancher Desillusionierung ein Aufklärer, bis zuletzt erfüllt von Ideen und Plänen. Sarkasmus oder gar Zynismus waren ihm fremd.

Das Altern und den Tod hat Volker Klotz aus seinem Denken verbannt. Als er die Wiener Wohnung aufgab, nannte er mir ein preisgünstiges Hotel, wo er künftig absteigen wollte. Dass es mit dem Reisen ein Ende haben könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Den Ausspruch von Elias Canetti „Der Tod ist ein Skandal“ hätte auch er erfinden können. Jetzt hat ihn der Tod in der Folge einer Operation überwältigt. Gerne fügte ich hinzu, dass er damit eine Lücke in der Disziplin der Literaturwissenschaft hinterlassen habe, die schwer zu schließen ist, wenn das nicht so sehr nach Phrase klänge.

Ich habe kürzlich eine Trauerrede gelesen, in der die Rednerin, eine bekannte Schriftstellerin, den Verstorbenen direkt ansprach. Wenn ich das jetzt täte, müsste ich befürchten, dass mir Klotz aus der Urne entgegenruft: „Rothschild, lass den Quatsch.“

Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand einen Nachruf missbraucht, um von sich selbst zu reden. Aber ich möchte nicht enden, ohne zu bekennen, dass mein Leben ohne die Begegnung mit Volker Klotz anders verlaufen wäre. Dafür schulde ich ihm Dank.

Unsere Empathie gehört seiner Frau Aiga, den Töchtern Sabine, Meta, Eva Friederike und deren Kindern.

Trauerrede für Volker Klotz, 30.6.2023

Letzte Änderung: 02.07.2023 | Erstellt am: 02.07.2023

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.